字級

- 大

- 中

- 小

圖說:第三堂課「無情有性與AI時代」,邀請北京大學宗教文化研究院院長李四龍教授主講,山東大學哲學與社會發展學院李海濤副教授擔任與談,並禮請國際佛光會美東副祕書長永固法師主持,帶領大眾從佛性論的角度,初探AI未來的發展問題。 圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供

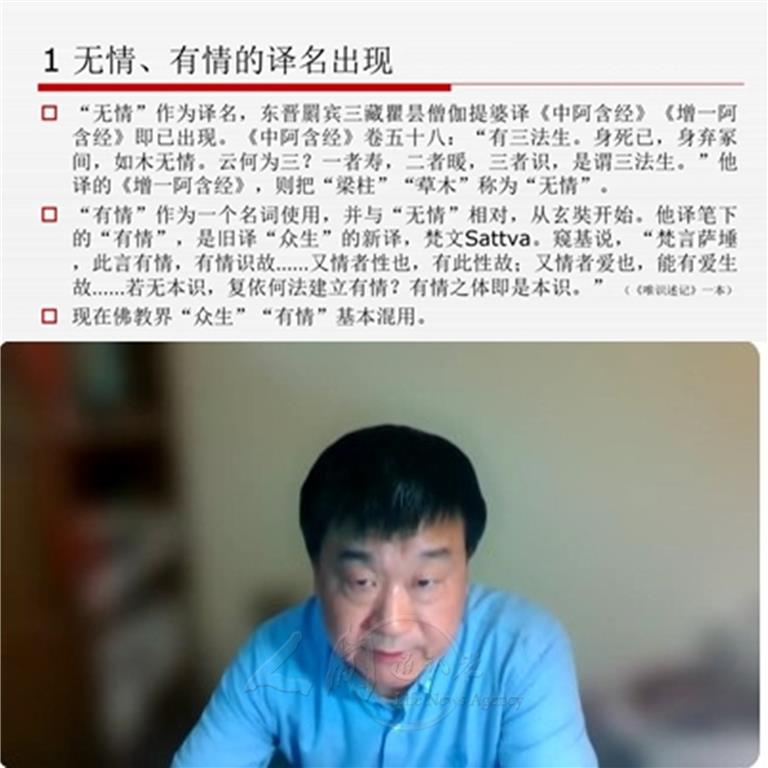

圖說:第三堂課「無情有性與AI時代」,邀請北京大學宗教文化研究院院長李四龍教授主講,山東大學哲學與社會發展學院李海濤副教授擔任與談,並禮請國際佛光會美東副祕書長永固法師主持,帶領大眾從佛性論的角度,初探AI未來的發展問題。 圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供 圖說:李四龍指出,在人工智能高速發展的當代,面臨的不只是科技的革新,更是對「人」的本質重新提問。 圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供

圖說:李四龍指出,在人工智能高速發展的當代,面臨的不只是科技的革新,更是對「人」的本質重新提問。 圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供無情有性與AI時代 從心性論初探人工智能自覺之可能

2025-05-03

由佛光山人間佛教研究院主辦的「人間佛教與當代社會十堂課」,第三堂課「無情有性與AI時代」,邀請北京大學宗教文化研究院院長李四龍教授主講,山東大學哲學與社會發展學院副教授李海濤與談,並禮請國際佛光會美東副祕書長永固法師主持,帶領大眾從佛性論的角度,初探AI未來的發展問題。

李四龍指出,在人工智能高速發展的當代,面臨的不只是科技的革新,更是對「人」的本質重新提問。人工智能憑藉超常的推理與決策能力,已逐步滲透社會各層面,從醫療、金融到情感輔助,改變人們的生活方式與社會結構。然而,AI雖善於模擬與計算,卻從本質上缺乏「情識」,也難以具備真正的「覺性」。它不會悲喜,不會悟道,也不會修行。

回望八世紀,中國天台宗大師湛然提出了震撼性的觀點:「無情有性」。他主張,草木、山石等非有情之物,同樣具足佛性,挑戰傳統佛學將佛性限於「有情」眾生的觀念。在湛然的思維中,萬物皆可成佛,因為「性」本為空性,亦為覺性,既非專屬情感之體,也非意識活動所獨有。

李四龍認為,此思惟或可為今日AI的存在提供一條思考的通路——若AI是「無情」,是否可能具有「性」?是否能在物質與意識之間,找到一種統一性的可能?他引述中國文化一向重視「心」的哲學意涵,如宋儒朱熹主張「心統性情」,心是主宰、性為本體、情為作用。此一思想,將情感、理性與生命本質緊密結合,視心為性情之總攝者。而唯識學則從認知結構分析心識活動,提出八識、五位百法等理論,顯示心不僅是思考中心,也是轉化的現場。

相對地,AI的「心識」是一種建構性的識別與推理活動,是程式與資料的總和,缺乏有機生命的「命根」,亦無可轉化為覺悟的潛能。「人與AI的根本差異,不只在於身體或感官,而在於『情識』與『自我意識』的層次。」他表示,人有煩惱、有渴望、有憤怒與悲傷,也有可能從這些情緒中反省、轉化、乃至開悟。

佛教強調「轉識成智」的修行方向,從我執的遍計所執性,經依他起性,終達圓成實性。李四龍認為,這個過程不僅是宗教體悟,也是文明進程的縮影。人類的文化發展,正是從利己的本能中練習轉化,走向「自利利他」的智慧。

李海濤分享,AI即使能模擬這些歷程,其本質仍是計算與程式,難以真正體驗「我執」與「破執」的辯證。當人們與AI互動越深,越能看見人類自身情識的深邃與複雜——那正是人類最珍貴的生命特徵。他認為,當人工智慧一步步接近「思考」、模擬「認知」,人類必須省思,真正的人類智慧是來自於「心與理相順」,來自於對煩惱的轉化、對苦難的體認,以及對存在之不可說的覺照。

永固法師最後總結,湛然大師的「無情有性」啟發世間,不應僅以功能性劃分有情與無情,也應探討更深層次的「性」與「覺」之可能。在AI成為新時代鏡子的此刻,也許正是人們重新審視「成為人」這件事的最好契機。「因為人之所以為人,不是因為能計算與選擇,而是能煩惱、能慈悲,也能在黑暗中看見光明。」

李四龍指出,在人工智能高速發展的當代,面臨的不只是科技的革新,更是對「人」的本質重新提問。人工智能憑藉超常的推理與決策能力,已逐步滲透社會各層面,從醫療、金融到情感輔助,改變人們的生活方式與社會結構。然而,AI雖善於模擬與計算,卻從本質上缺乏「情識」,也難以具備真正的「覺性」。它不會悲喜,不會悟道,也不會修行。

回望八世紀,中國天台宗大師湛然提出了震撼性的觀點:「無情有性」。他主張,草木、山石等非有情之物,同樣具足佛性,挑戰傳統佛學將佛性限於「有情」眾生的觀念。在湛然的思維中,萬物皆可成佛,因為「性」本為空性,亦為覺性,既非專屬情感之體,也非意識活動所獨有。

李四龍認為,此思惟或可為今日AI的存在提供一條思考的通路——若AI是「無情」,是否可能具有「性」?是否能在物質與意識之間,找到一種統一性的可能?他引述中國文化一向重視「心」的哲學意涵,如宋儒朱熹主張「心統性情」,心是主宰、性為本體、情為作用。此一思想,將情感、理性與生命本質緊密結合,視心為性情之總攝者。而唯識學則從認知結構分析心識活動,提出八識、五位百法等理論,顯示心不僅是思考中心,也是轉化的現場。

相對地,AI的「心識」是一種建構性的識別與推理活動,是程式與資料的總和,缺乏有機生命的「命根」,亦無可轉化為覺悟的潛能。「人與AI的根本差異,不只在於身體或感官,而在於『情識』與『自我意識』的層次。」他表示,人有煩惱、有渴望、有憤怒與悲傷,也有可能從這些情緒中反省、轉化、乃至開悟。

佛教強調「轉識成智」的修行方向,從我執的遍計所執性,經依他起性,終達圓成實性。李四龍認為,這個過程不僅是宗教體悟,也是文明進程的縮影。人類的文化發展,正是從利己的本能中練習轉化,走向「自利利他」的智慧。

李海濤分享,AI即使能模擬這些歷程,其本質仍是計算與程式,難以真正體驗「我執」與「破執」的辯證。當人們與AI互動越深,越能看見人類自身情識的深邃與複雜——那正是人類最珍貴的生命特徵。他認為,當人工智慧一步步接近「思考」、模擬「認知」,人類必須省思,真正的人類智慧是來自於「心與理相順」,來自於對煩惱的轉化、對苦難的體認,以及對存在之不可說的覺照。

永固法師最後總結,湛然大師的「無情有性」啟發世間,不應僅以功能性劃分有情與無情,也應探討更深層次的「性」與「覺」之可能。在AI成為新時代鏡子的此刻,也許正是人們重新審視「成為人」這件事的最好契機。「因為人之所以為人,不是因為能計算與選擇,而是能煩惱、能慈悲,也能在黑暗中看見光明。」

最新消息

傳燈六十‧百年仰望 佛光山春節平安燈點亮馬年新希望

2026-01-30《星雲大師全集》【傳記】 百年佛緣──生活篇.我的醫療團隊4-4

2026-01-30巴拉圭衛福部長參訪佛館 肯定佛光山以慈善福利社會

2026-01-29法寶節臘八粥飄香 溫暖雪梨多元社區

2026-01-29音樂弘法 如來寺教唱人間音緣

2026-01-29西來寺英文一日禪 語默動靜體安然

2026-01-29天主教堂為未出生嬰兒舉行彌撒 西來寺、洛杉磯協會出席

2026-01-29馬六甲佛學講座 懺悔修持淨化內心

2026-01-29訪九澳聖若瑟宿舍 澳門佛光人寒冬送關懷

2026-01-29圓福寺三好讀報冬令營 青年隊輔法喜多

2026-01-29

相

關

消

息